Fondé en 1978 à Diyarbakır, le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) a lancé sa lutte armée en 1984. Le 12 mai 2025, il a annoncé la fin de ce combat, marquant un tournant majeur dans l’histoire du conflit kurde-turc.

Cette décision s’inscrit dans un contexte régional et international complexe, où se croisent enjeux sécuritaires, alliances multiples et dynamiques politiques fluctuantes. Le processus amorcé le 1er octobre 2024 entre le PKK et l’État turc, inédit par sa nature, rend difficile une interprétation univoque du désarmement.

Déroulement du processus : gestes symboliques et décision historique

Le 1er octobre 2024, un geste inattendu a marqué l’Assemblée nationale de Turquie : Devlet Bahçeli, leader du Parti d’action nationaliste (MHP), a serré la main de députés du Parti de l’égalité et de la démocratie des peuples (DEM), formation pro-kurde. Ce signe de rapprochement a été perçu comme le début d’une nouvelle phase politique.

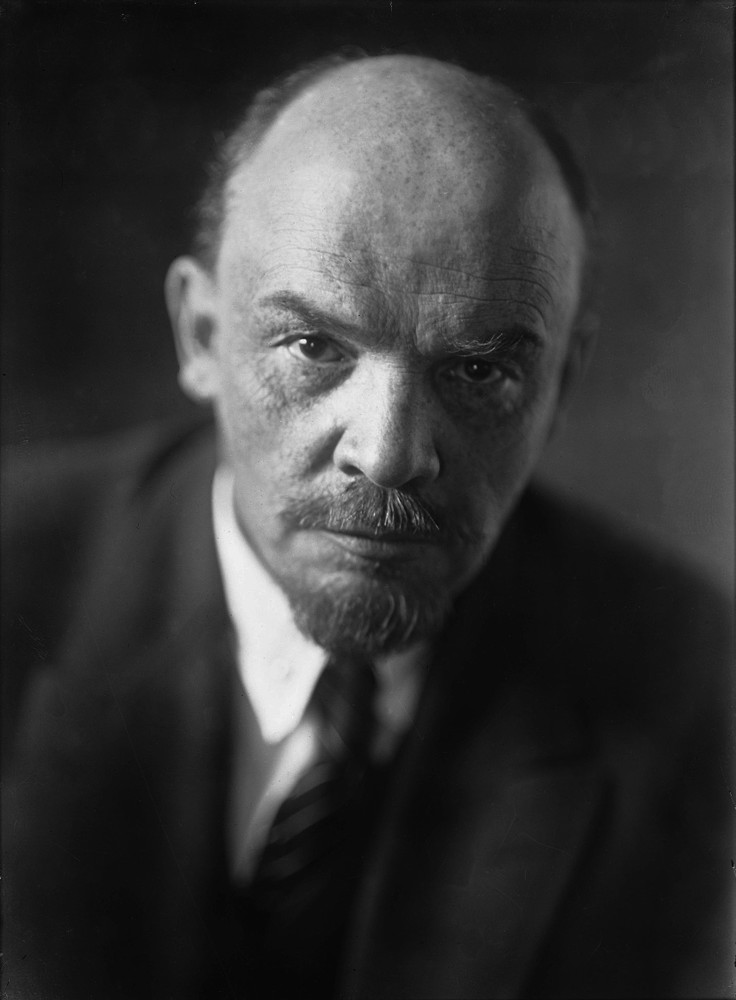

Le 27 février 2025, une lettre d’Abdullah Öcalan, leader emprisonné du PKK depuis 1999 sur l’île d’İmrali, transmise par la « délégation d’İmrali » — députés du DEM médiateurs entre Öcalan et l’État turc — a concrétisé ce processus. Dans cette lettre, Abdullah Öcalan appelait le PKK à convoquer un congrès pour envisager la fin de la lutte armée et ouvrir une nouvelle phase politique.

Entre le 5 et le 7 mai 2025, le PKK a tenu deux congrès simultanés — l’un près de Souleimaniye (Kurdistan irakien), l’autre dans un lieu non divulgué. À l’issue de ce 12ᵉ congrès du PKK, et à la suite d’un processus amorcé huit mois plus tôt, l’organisation a annoncé officiellement le 12 mai sa décision de mettre fin à la lutte armée, actant la clôture d’un cycle de conflit de 41 ans.

Réactions dans les sphères kurdes et turques

Dès le départ, le processus a été accueilli avec une forme d’« optimisme prudent ». Depuis l’annonce de l’abandon de la lutte armée, cet état d’esprit semble avoir évolué vers un « optimisme curieux, teinté d’inquiétude ».

Dans les sphères politiques et sociales kurdes, la dissolution du PKK suscite une incertitude palpable, bien que son repositionnement idéologique — Ce repositionnement, initié dès 1993 et consolidé en 2004, a été de nouveau affirmé au cours du processus de paix de 2013–2015— ait progressivement déplacé ses revendications de l’indépendance vers la démocratisation de la Turquie. Ce tournant stratégique majeur intervient cependant dans un contexte de profond recul de l’État de droit, illustré notamment par l’incarcération d’Ekrem İmamoğlu, maire d’İstanbul et figure majeure de l’opposition, rendant plus complexe encore la projection d’un avenir politique apaisé.

Du côté des élites turques, les débats se concentrent sur les conséquences potentielles de cette nouvelle phase pour l’intégrité de l’État-nation et son modèle unitaire, construit notamment autour des principes issus du traité de Lausanne de 1923, qui a fixé les frontières actuelles de la Turquie et fondé son identité politique et territoriale.

Malgré les divergences et les incertitudes, un consensus se dessine autour d’une aspiration commune : mettre fin à ce conflit armé vieux de 41 ans, afin d’éviter la mort continue de jeunes générations et préserver la vie au sein de l’ensemble de la société kurde-turque.

Enchevêtrements régionaux, pressions internationales et recompositions internes

À mesure que les signaux de désescalade s’accumulaient, les deux mois ayant précédé l’annonce du 12 mai ont révélé une série de dynamiques convergentes – à la fois internes au champ kurde et externes, liées aux équilibres régionaux et internationaux.

Le 10 mars, un accord entre Mazloum Abdi (FDS, force kurde-arabe) et Ahmad al-Charaa (HTS) a soulevé des interrogations sur les réalignements en cours dans le nord de la Syrie. Quelques jours plus tard, l’arrestation d’Ekrem İmamoğlu, maire d’İstanbul et figure majeure de l’opposition, le 19 mars, a ravivé les inquiétudes concernant l’état de droit en Turquie.

Le 26 avril, une conférence à Rojava – soutenue par Washington et Paris – a réuni des représentants du PYD, de l’ENKS (proche du PDK irakien) et d’autres partis kurdes. Cet événement, orienté vers une convergence politique kurde longtemps fragmentée, a été salué comme un jalon structurant.

La disparition, le 3 mai, de Sırrı Süreyya Önder – membre clé de la délégation d’İmralı – a suscité des interrogations silencieuses dans l’opinion publique quant au moment de cet événement, survenu à un moment politique particulièrement sensible.

Trois jours plus tard, un rapport du Parlement européen dénonçait l’approfondissement de l’autoritarisme en Turquie, insistant sur le respect des normes juridiques européennes comme condition à toute avancée vers l’adhésion.

C’est dans ce contexte fragmenté, mais porteur de reconfigurations multiples, et en réponse directe à l’appel formulé par Abdullah Öcalan dans sa lettre du 27 février, que le PKK a annoncé, le 12 mai, son retrait de la lutte armée. La décision du PKK, prise au cœur de ces profondes turbulences régionales et internes, représente un tournant important mais incertain dans un contexte de transformations politiques et sociales majeures.

Rojava comme ligne rouge : entre recomposition géopolitique et recentrage autoritaire

Parmi les différentes tentatives de règlement du conflit entre l’État turc et le PKK — du cessez-le-feu de 1993, à l’interruption des combats entre 1999 et 2004, en passant par les négociations d’Oslo (2007–2009) — le processus de paix conduit entre 2013 et 2015 constitue le moment le plus structurant. Mais tandis que les pourparlers avançaient à Ankara, un basculement géopolitique majeur se produisait en Syrie, dans le sillage du printemps arabe.

Dès 2014, les Kurdes de Syrie proclamaient leur autonomie dans plusieurs régions — successivement Cizre, Kobané et Afrin — sous l’impulsion du PYD. Cette dynamique s’accompagna de la formation des Forces démocratiques syriennes (FDS), dominées par les YPG, alliance naturel syrienne du PKK, qui nouèrent des partenariats militaires avec les États-Unis et certains États européens.

Face à cette montée en puissance, la Turquie a cherché à contenir les acquis kurdes, notamment en soutenant des groupes armés islamistes opposés (Al-Qaida) au PYD.[1] Elle a également tenté, sans succès, d’intégrer les YPG à l’Armée syrienne libre afin de les détourner vers la lutte contre le régime de Damas.[2]

Le refus du PYD, combiné aux déclarations des dirigeants et élites du champ politique kurde qualifiant Rojava de « ligne rouge pour les Kurdes », Ankara a interprété cette position comme un refus clair de la part du mouvement kurde de se conformer aux services ou intérêts turcs. Dans le même temps, la percée électorale du HDP — qui obtint 13,1 % des voix et 80 sièges lors des élections législatives de juin 2015 — priva l’AKP de sa majorité absolue, ébranlant davantage les équilibres politiques internes. Cela a conduit à la suspension unilatérale du processus de paix en août 2015. Le président Recep Tayyip Erdoğan déclara alors que « le processus [de paix] est mis au congélateur », marquant la reprise des affrontements avec une intensité nouvelle.

Confronté à cette double montée en puissance — régionale et institutionnelle — le pouvoir turc a opté pour un recentrage autoritaire, marqué par la fermeture du champ politique et le renforcement de l’exécutif au détriment des normes démocratiques.

Le départ d’Assad et la recomposition des équilibres régionaux

La chute du régime de Bachar el-Assad, survenue le 8 décembre 2024 à la suite des recompositions géopolitiques émergé après les attaques du Hamas le 7 octobre 2023, a entraîné la prise de contrôle de Damas par Hayat Tahrir al-Sham (HTS), sous la direction d’Ahmad al-Chara. Ce dernier a proclamé la victoire du groupe, avec le soutien manifeste de la Turquie, qui perdure au-delà de cette prise de pouvoir.

Dans ce contexte, le recul de l’influence iranienne (axe de la résistance), combiné à la consolidation stratégique d’Israël — notamment sur Golan —, participe à un rééquilibrage régional profond. L’alliance entre Ankara et HTS, parallèlement à la décision du PKK de renoncer à la lutte armée, modifie les paramètres sécuritaires fondamentaux de la politique turque vis-à-vis du nord de la Syrie/Rojava.

Jusqu’ici, la principale justification des opérations militaires turques à Rojava reposait sur la présence du PKK (alliance naturelle du YPG), organisation que la Turquie considère comme terroriste. La fin du combat armé du PKK pourrait ainsi atténuer cette perception, rendant moins crédible la désignation du PYD/YPG comme menace directe.

Cette évolution ouvre la possibilité d’une intégration des forces du PYD/YPG au sein d’une armée syrienne reconfigurée, selon des modalités susceptibles de préserver une forme d’autonomie locale. L’accord du 10 mars s’inscrit dans cette dynamique, suggérant un repositionnement stratégique de Rojava : d’un point de friction, la région tend à se constituer en espace de compromis. Dès lors, le facteur de Rojava, longtemps perçu comme déstabilisateur, semble désormais jouer un rôle d’équilibre dans la recomposition régionale.

À l’aube d’une nouvelle ère

L’annonce par le PKK, le 12 mai 2025, de la fin de sa lutte armée constitue moins une simple décision stratégique qu’un tournant majeur dans l’histoire politique de la Turquie et du mouvement kurde. Elle clôt un cycle de confrontation armée de 41 ans, tout en amorçant une redéfinition profonde du champ kurde, du rapport à l’État turc et des équilibres régionaux.

Cette transition s’accompagne d’un déplacement du répertoire d’action : de la lutte armée vers des formes civiles, politiques et diplomatiques. Elle implique aussi une recomposition du leadership. Abdullah Öcalan conserve une centralité en tant que policymaker et figure fondatrice du mouvement, tandis que Selahattin Demirtaş, depuis sa cellule, incarne un leadership social susceptible d’accompagner la transformation du répertoire d’action kurde vers des formes institutionnelles et démocratiques.

Né au Kurdistan de Turquie/Bakur, le PKK a acté la fin de sa lutte armée au Kurdistan d’Irak/Başȗr. Les premières conséquences de cette reconfiguration se feront probablement sentir au Kurdistan de Syrie/Rojava, où se dessine déjà un nouvel équilibre. Dans ce contexte, les acteurs kurdes irakiens — PDK et UPK — voient leur rôle régional renforcé.

Le succès de cette séquence historique dépendra à la fois de la capacité de l’État turc à s’ouvrir à une reconnaissance politique des revendications kurdes, et de celle du mouvement kurde à adapter ses structures et son agenda à un environnement marqué par le recul de l’État de droit et une recomposition géopolitique incertaine. Reste toutefois une variable non négligeable : la stabilité de l’environnement régional, notamment l’absence d’un conflit majeur en Iran, sans quoi cet entre-deux pourrait céder la place à ce que Gramsci appelait « le temps des monstres ».

[1] Michael M. Gunter, ‘The Syrian Kurds; out of nowhere to where?”, Turkish review, 02 Janvier 2014.

[2] Aktaş, Murat, Çatışma Çözümleri ve Barış, İletişim Yayınları, 2014, p. 103.